GMのタービンエンジン開発が30年で幕を閉じた理由

誰だってジェットエンジン搭載のクルマが欲しいと思うだろう。その発想は、聞いただけでワクワクする。トラックやセダンにタービンエンジンを詰め込んで、超音速で疾走する。そんな姿を思い描くだけで、最高速度記録に挑戦する舞台として知られるボンネビル・ソルトフラッツを信じられないようなスピードで駆け抜ける光景が頭に浮かぶ。しかし残念ながら、タービンエンジン搭載車両の製造は、まったくの夢物語ではなかったとはいえ、さまざまな理由からGMは、市販化に踏み切らず、またほかのメーカーも実現には至らなかった。

しかし、挑戦しなかったわけではない。30年以上にわたり、GMをはじめ一部の競合他社も、タービンエンジンを自動車に搭載しようと試みてきた。その目的は、新たなスピード記録を樹立することではなく、内燃機関に代わる現実的な選択肢を提供することだった。特に、原油の枯渇が懸念されていた当時において、さまざまな代替燃料に対応できるとタービンエンジンには大きな可能性が期待されていた。

しかし結局、それは実現しなかった。それでも、なぜそうなったのか振り返ってみることに、十分価値がある。自動車エンジニアでなくても、基本的な知識を知ることでその内容の理解は深まる。タービンエンジンは、まず空気を吸い込み、それを複数の回転ブレードで圧縮する。圧縮された空気は燃料と混合されて点火し、その発生したエネルギーで別の回転するブレード(すなわちタービン)を回す。このタービンはドライブシャフトにつながっており、これが車輪を駆動する仕組みとなる。

とはいえ、タービンエンジンが魅力的だった理由は明確だった。従来のエンジンに比べて可動部品が圧倒的に少なく、ピストンも存在しない。そのため、少なくとも理論上ではより信頼性が高いといえる。加えて、コンパクトサイズで、振動が最小限に抑えられ、滑らかで安定した動作が特徴。ただし、タービンエンジンは、アイドリング時の回転数が非常に高いため、振動音は商業用ジェット機と同様である。

さらに見逃せないのが、多様な燃料に対応できる点で、タービンエンジンはプロパン、灯油、航空燃料、埋立地ガス、アンモニアなど、燃焼できるものであれば基本的に使用可能となる。実際、クライスラーはかつて、タービン車をテキーラでデモ走行させたことがある。GMヘリテージセンターの記録によれば、GMは、1940年代にはすでにタービンエンジンの研究に着手していた。その後数十年にわたり、何度も実現化を試みた。しかし、そこにはいくつもの課題があった。タービンエンジンは超高温で稼働し、排気温度は華氏1,000度(摂氏約538度)を超えることがある。低速走行時では効率が悪く、排出ガスによる環境負荷も大きく、加えて製造コストも高額となる。残念ながら、こうした問題はあまりにも大きく深刻で、タービンエンジンを搭載した車両が市販されることはなかった。しかし、この試みは極めて興味深いものだった。では、GMの歴史をめぐる‟小さなタービンの旅“へ出発しよう。

ファイヤーバードの時代

1950年代、GMはタービンエンジンを搭載した一連のコンセプトカーを発表した。その第1弾が、1954年に登場した「XP-21 ファイヤーバード I」で、米国で初めて製造・試験されたガスタービン自動車。なお、このモデルは、1967年から2002年までGMから生産されたスポーツカー「ポンティアック ファイヤーバード」と名称こそ似ているが、何の関連性もない。

GMヘリテージセンターによると、「ファイヤーバード」は、白く滑らかな流線型のファイバーグラス強化プラスチックのボディに、まるでいまにも飛び立ちそうな外観をしていた。この戦闘機のような単座型のアイデアは、伝説のGM初代チーフデザイナー、ハーレー・アール氏によって生み出された。「ファイヤーバード I」に搭載されたタービンエンジンには「Whirlfire(ワールファイア)」という魅力的な名前が付けられ、その名称は以降のGMのタービン開発でもバリエーションを変えて使われ続けた。

「ファイヤーバード I」に続いて、1956年には「ファイヤーバード II」が登場した。これもまた別のコンセプトカーで、チタン製のボディを採用し、前作よりも自動車らしい見た目になっていた。NASAが開発したような印象は薄れたが、それでも巨大なシャークフィンやダッシュボードの航空機スタイルのメーター類などは引き続き備わっていた。

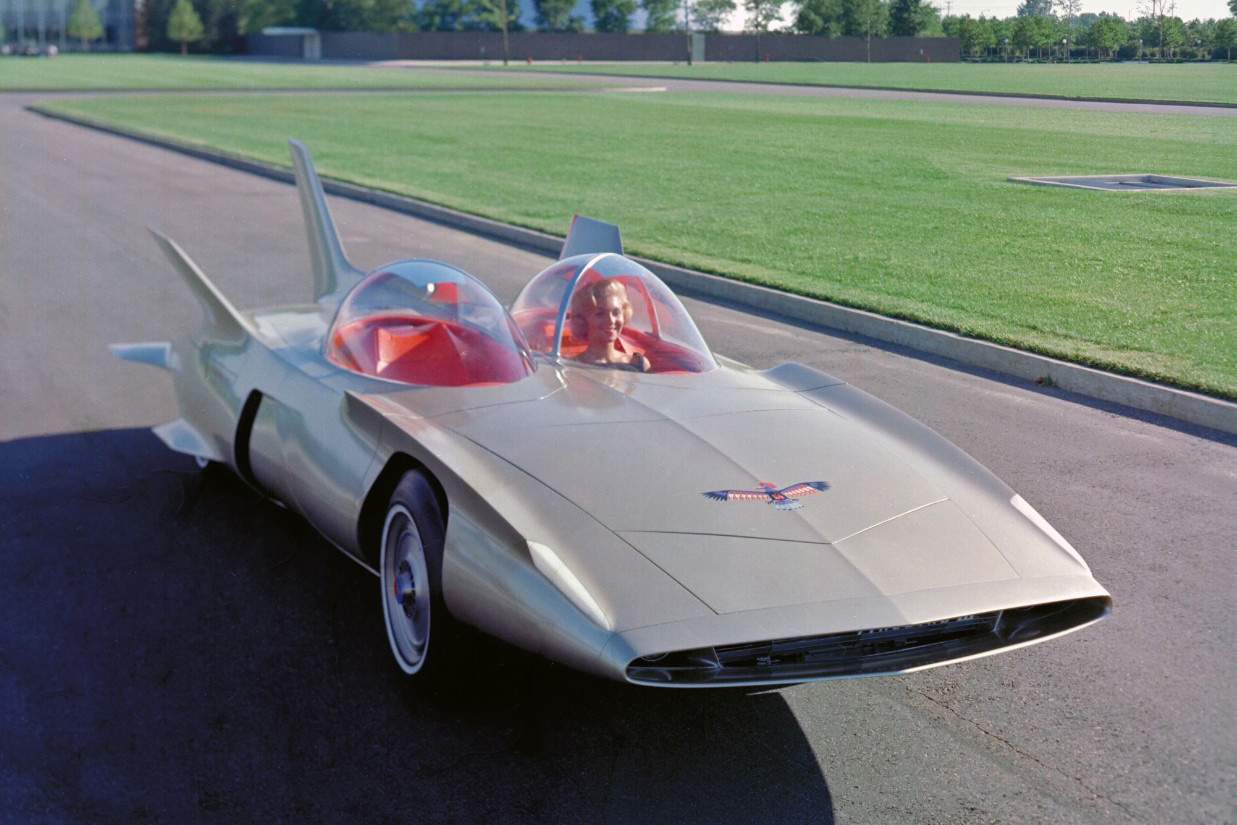

そして1958年、GMは「ファイヤーバード III」を初公開した。このモデルは、鋭角的なデザインが特徴の複数のフィン、運転席と助手席のツインバブル型のコックピット、フロントとサイドに配置されたエアインテークを備えた、まるで時速100万マイルで一気に加速しそうな印象を与える車だった。これら3台のコンセプトカーはいずれも市販されることはなかったが、現在もGMヘリテージコレクションに収蔵されている。そして、いま見てもなおクールなデザインである。

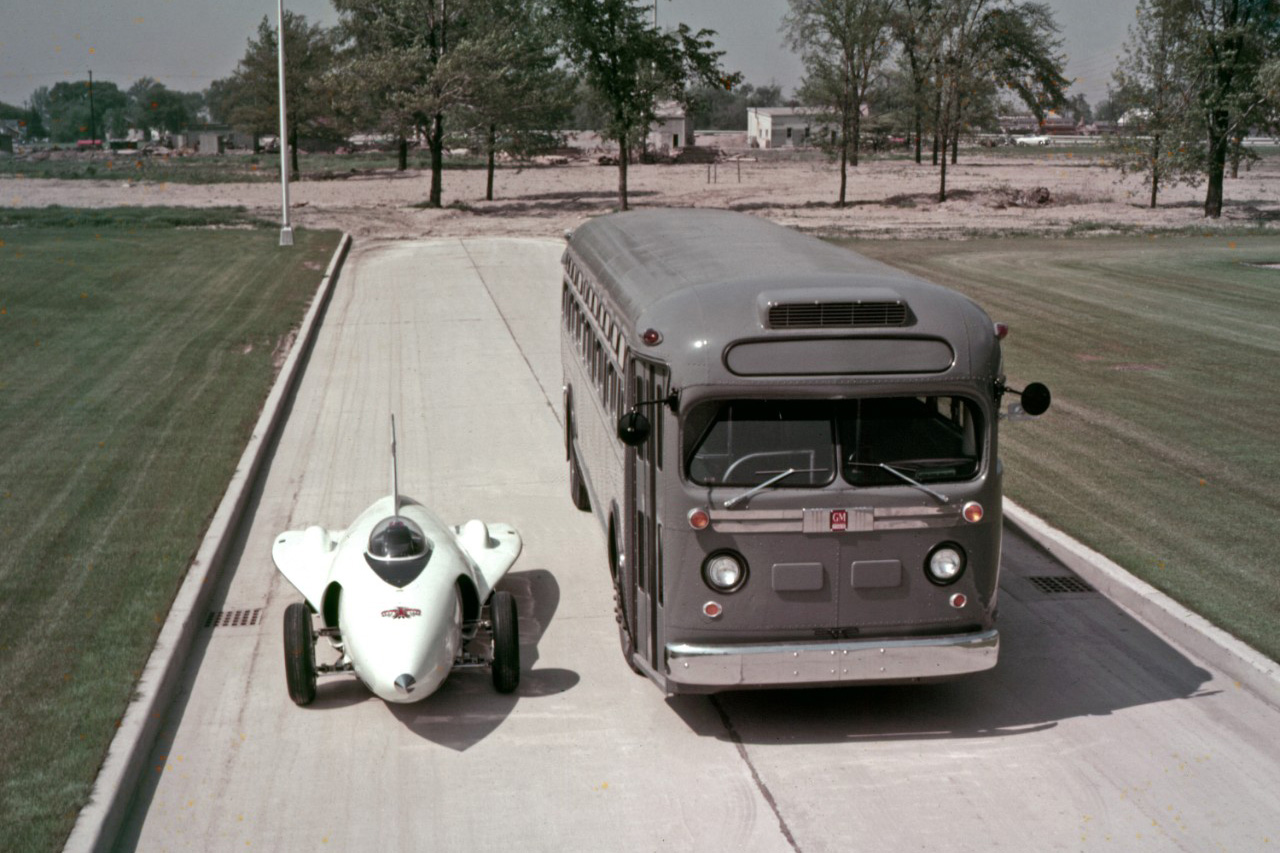

あまり知られていないが、当時、同時期にGMが行った試みとして、タービンエンジン駆動の乗用バス「Turbocruisers(ターボクルーザー)」の開発があった。このバスには、GMトラック・アンド・コーチ部門が製造した既存のモデルに、ワールファイア・エンジンが搭載されていた。初代の「ターボクルーザー」は1953年に初公開され、世界初のタービンエンジン搭載バスとなった。GMは、1955年にシカゴで開催された約1カ月間のイベント「パワーラマ」において、「ファイヤーバード I」と「ターボクルーザー I」を展示。なお、このイベントは主にディーゼルエンジンの魅力をアピールすることを目的としていた。「ターボクルーザー I」の後には、当然の流れとして「ターボクルーザー II、III、IV、V」が登場し、その後20年間にわたって継続的に開発され、最終的には1972年まで続けられた。これもまた興味深い取り組み実験ではあったが、結局、バスの設計に長期的な影響をもたらすことはなく、GMは1987年にバス事業から完全に撤退した。

また、あまり注目されていない試みのひとつに、長距離トラックの未来を大胆に再考した「バイソン」というSF映画さながらのコンセプトカーがあった。1964年、ニューヨーク万国博覧会で展示された「バイソン」コンセプトは、従来のトラックに比べて車高が大幅に低く、360度見渡せるラップアラウンド・ウィンドウを採用したコクピットが特徴だった。キャビンにはドアがなく、コクピット全体を覆うカバーがハマグリの殻のように前方へ開く構造で、その外観は笑顔を浮かべたロボットの月面探査車のようだった。

この「バイソン」には、1,000馬力を発生させることを目的としたツインタービンエンジンが搭載されており、キャビン後方、トレーラーの前方に位置するポッド内に収められていた。キャビン内部では、従来のステアリングホイールの代わりに、航空機の操縦桿のような両手で握る2本の操作レバーが備えられ、センターコンソールには電話も装備されていた。間違いなく、これはGMがこれまでデザインした中で、最もクールなトラックだった。しかし、実働するプロトタイプではなく、「バイソン」が市販化されることはなかった。

ターボ タイタンIII

1965年、GMはタービンエンジンを搭載したトラックの実用化に向けて本格的に取り組み、「シボレー ターボ タイタンIII」を発表した。この「ターボ タイタンIII」は、フロントの大型のエアスクープや、使用しないときに格納されるヘッドライトとターンシグナルが特徴的で、「バイソン」のデザイン要素をいくつか取り入れながらも、より一般的なトラクター・トレーラーに近い外観だった(例えば、実際のドアがあり、標準サイズのトレーラーが装備されていた)。

GMのプロモーション資料によると、以前のバージョンである「ターボ タイタンI」と「ターボ タイタンII」は “何千マイルもの走行を重ね、タービンエンジンの性能、経済性、耐久性の可能性を明確に証明した”とされている(ただし、GMのアーカイブに初代および2代目の「ターボ タイタン」に関する情報はほとんど残されていない)。「ターボ タイタンIII」のパンフレットには“内装はまさにスペースエイジそのもの”と記されており、外装パネルはガラス繊維強化ポリエステルであるとも説明している。

そして“トラック・オブ・トゥモロー(未来型トラック)”のユニークな特徴のひとつは、従来のステアリングホイールに代わるツインダイヤル式の操作システムで、これは「バイソン」に採用された方式とは大きく異なるアプローチだった(上の写真参照)。ワールファイア・エンジンの後継モデルを搭載しながらも、GMは当時、タービンの設計について「量産にはコストがかかりすぎる」と認めていたが、「シボレーが持つ生産ノウハウがあれば、実用化は時間の問題だ」と述べていた。

石炭燃料車

1981年6月、GMのミシガン州ウォーレン・テクニカルセンターの設立25周年記念イベントでGMは、タービンエンジンの新たな可能性として、なんと石炭を燃料とするエンジンを披露した。

具体的には、「キャデラック エルドラド」と「オールズモビル・デルタ88」に、粉砂糖よりも細かく超微粉砕された直径3ミクロンの石炭の粉を燃料としたエンジンを搭載。GMは「石炭は米国に豊富に存在する魅力的な燃料であり、これを自動車用としてさらに開発できれば、輸入石油への依存を大幅に減らすことが可能になる」と、石炭燃料車の取り組みに関するプレス発表で述べている。

実は、このアイデア自体は決して新しいものではなく、ディーゼルエンジンの名前の由来となったルドルフ・ディーゼル氏は、数十年前から石炭粉塵粉を燃料として研究・実験していた。GMの開発実験では、超微粉砕された石炭粉をボンネット下のタンクに保管し、エアコンプレッサーで燃料をタービンエンジンに吹き込む仕組みだった。GMは以前にも、石炭由来のメタノールを燃料とするエンジンを試したことがあったが、直接石炭粉を使用する方法の方がガソリンに比べてはるかに効率的で、コスト面でも大幅に安価であると考えられていた。実際、石炭は、熱量単位のBTU(英熱単位 British thermal unit)あたりの燃料費で見ると、ガソリンよりもはるかに安い。しかし、問題もあった。中でも特に深刻なことは、燃焼時に発生する灰、煙、硫黄やその他さまざまな有害物質が高濃度で排出されることだった。

この石炭燃料実験の真の目的は、“世界の石油資源が枯渇する未来” を見据えた選択肢のひとつとして、GMが将来のエネルギー問題を真剣に考えていることを示すことにあった。これは、数年前に起きた1970年代のエネルギー危機を背景にした、決して軽視できない課題であった。当時GMの副会長であったハワード・カーリ氏は、ニューヨーク・タイムズの取材に対し、「私たちが言いたいのは、エネルギーがなくなりかけている、そういう訳ではないということです。現在のような自動車を、数百年先までも乗り続けることは可能なのです」と語っている。

最終的な結論

1955年に発表した「ファイヤーバード」と「ターボクルーザー」の試作実験に関する発表では、タービンエンジンの展望について率直な評価を示していた。プレス・リリースでは、「ガスタービンがピストンエンジンに取って代わるかどうかは、経済性によって決まる可能性が高い。GMのエンジニアが、タービンエンジンをピストンよりも高いコストパフォーマンスでドライバーに提供できれば、お客様はタービンを選ぶだろう」と記されている。もちろん、現実にはそうはならなかった。

GMでグローバルエンジン・トランスミッション・ハイブリッド・レース推進システムプログラムのチーフエンジニアを務める39年のベテラン、ジェフリー・ルーク氏は、GMニュースのインタビューで、タービンエンジンが車輪付き乗用車に適さなかった理由として、燃料効率と排出ガス、コスト、複雑さ、および車両への統合の難しさなど複数の課題があったことを挙げている。

タービンエンジンは高負荷の状態で最も効率的に作動するため、実際には部分負荷で走行することの多い乗用車やトラックには適しておらず、燃費に大きな悪影響を及ぼす。また、窒素酸化物(NOx)などの排出量も非常に多くなる。さらに、コンプレッサー、燃焼室、タービンの設計に使用されている特殊素材は高価で、組み立てには特別な製造工程が必要となる。最終的に、車両へのタービンエンジンの統合は「現実的ではない」と彼は述べている。「ビジネスケースとして成立させることはできず、車両に実用的に組み込むこともできませんでした。また、現在の排出基準を考慮すると、タービンエンジンが実現することはまずありえません」とも語っています。しかし、挑戦自体は、確かに楽しいことであった。

関連情報:https://www.gmjapan.co.jp/

構成/土屋嘉久

Recommended

Ranking

Brands

Alpine

BMW

Lexus

Audi

Aston Martin

Cadillac

Chevrolet

Jaguar

Ferrari

Bentley

Porsche

McLaren

Maserati

Mercedes-benz

Landrover

Lamborghini

Lotus

Rolls-royce